托尔斯泰在《复活》中讲故事,人物有动作,有对话,也有神态表情。慢慢的,他们在文字中清晰了起来。托翁很少在景物上用笔墨,只是在人物的活动中,不知不觉地穿插几句,就好像那随眼而过的景物也是人物灵魂的一部分。

在没有摄影年代,甚至在有了照相机的早期,人们在文字的描述中感受事物,多是靠自己的经验。视觉感受力强的会看见更多的东西,当然这一切都是在脑海中完成的。

照相机成熟了以后,有人用照片来编排故事,所谓的摄影小说曾经风行过一时。只是在利用文字,又想抛弃文字;使用图像,又想突破图像的两难中,基本全军覆灭了。看来骑墙是不行的,双面叛徒下场更惨。这是玩笑了。

文字当然可以营造出视觉的想象。人物没有思想的支撑只是面具。《复活》中大段的内心描述,还有那大段的道理都在丰满着主人公的面容和躯体,所以读起来并不枯燥。

有了照相机以后,图片仅仅是记录下人物形象外貌吗?一张图片能否拍出人的心灵?就像印第安人所说:摄影可以拍走人的灵魂。退一步讲,图片与文字水火不相容吗。

我大胆设想,托翁的脑海里如果没有大量的“照片”,他的《复活》便不会是今天的样子。他在完成些许多视觉与文字的转换,他的玛丝洛娃和聂赫留朵夫每时每刻都生命在视觉、听觉、嗅觉和触觉的时空中。

用摄影的影像表现人物,不仅是看见了什么。我们也是感到了什么、听见了什么、嗅到了什么,甚至触到了什么。所有这些跟视觉都有着千丝万缕得联系,摄影可否完成这些转换呢?

托尔斯泰在文字上做出了伟大的贡献,留给我们百读不厌的《复活》。今天,摄影的出现,更是打开了我们沉睡多年的各种感觉通道。

《复活》节选;

外面是满天的繁星。聂赫留朵夫沿着已经上了冻、只是有些地方还有烂泥的道路回到客店里,敲了敲黑糊糊得窗户,宽肩膀的茶房光着脚给他开了门,他进了门廊。从门廊右首一间没有窗户的小屋里传来马夫响亮的鼾声。前面院子里有很多马匹咀嚼燕麦的声音。左边有一道门,便是通向干净的上房的。在干净的上房里,弥漫着野蒿味和汗酸味,屏风里面,不只是什么人的强壮的肺部发出均匀的、呼哧呼哧的鼾声,圣像前面还点着一盏红玻璃罩油灯。聂赫留朵夫脱了衣服,把方格毛毯铺到漆布沙发上,放上皮枕头,躺下来,一一回想起这一天的所见所闻。在聂赫留朵夫这一天所见的种种景象中,他觉得最可怕的是那个男孩头枕着男犯的腿、睡在便桶渗出的粪水中的情景。

图说:

1、《复活》封面 译林出版社 2013年9月版

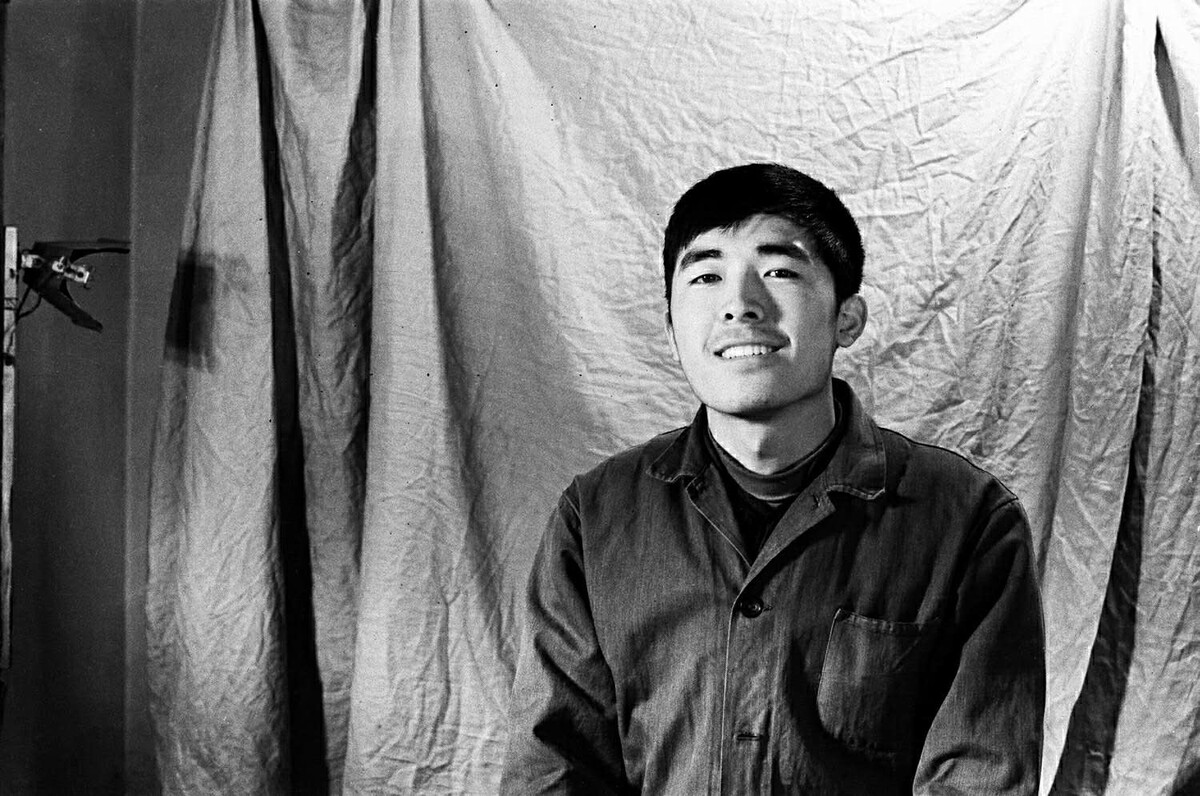

2、《先进生产者》 1977年1月 任曙林作品